Despan Heryansyah

Pengajar Fakultas Hukum UII dan Peneliti PSHK FH UII Yogyakarta

Baru-baru ini, ada teman sesama dosen yang mengeluhkan sulitnya mengikuti proses seleksi jabatan lembaga negara independen, karena harus melewati proses fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, ada banyak kolega yang memilih untuk tidak ikut mendaftar pimpinan Lembaga Negara apapun karena rumit sekaligus buruknya proses fit and proper test di DPR.

Baca juga: Problem Penggantian Hakim Mahkamah Konstistusi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses fit and proper test kerap kali menjadi pengganjal utama pengisian jabatan Lembaga Negara independen, khususnya yang pemilihannya melalui proses seleksi, bukan penunjukkan. Orang-orang mengistilahkannya dengan hutan belantara dan hukum rimba, karena tidak ada aturan dan kepastian yang dapat dijadikan sebagai patokan, apa saja dapat terjadi.

Memperkuat Peran DPR

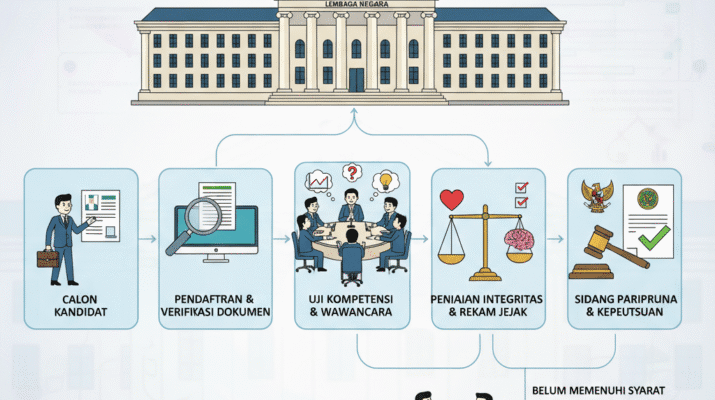

Pasca reformasi dan amandemen UUD NRI Tahun 1945, kita memang menggeser arah bandul “state authority”, yang sebelumnya dikendalikan oleh presiden penuh masa orla dan orba. Pasca amandemen, kita berupaya menciptakan check and balances, sehingga peran DPR diperkuat untuk mengimbangi kekuasaan presiden sekaligus membatasinya. Dalam konteks pengisian jabatan lembaga negara misalnya, hampir semuanya harus melalui fit and proper test terlebih dahulu di DPR. Pimpinan Komisi Yudisial, Pimpinan Komnas HAM, Pimpinan Ombudsman, Pimpinan KPK, dan seterusnya, semuanya harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan terlebih dahulu dari DPR, untuk dapat ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

Baca juga: DPR Lembaga Perwakilan Tanpa Periodisasi dan Pengawasan

DPR sebagai lembaga perwakilan yang mendapatkan mandat dari rakyat langsung dengan kewenangan pengawasan yang cukup kuat, menjadi lembaga negara yang paling representatif untuk mengimbangi kekuatan presiden tersebut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu dan bergesernya konfigurasi politik ke arah yang lebih otokratis, kewenangan itu dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi di DPR untuk kepentingan politik praktis partai politiknya. Akibatnya merusak tatatan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang dimulai dengan terpilihnya pimpinan-pimpinan Lembaga Negara Independen dengan komitmen moralitas rendah.

Pertama, dalam berbagai pengalaman, terutama situasi yang terjadi belakang, seleksi sejatinya hanyalah proses formal semata. Pada akhirnya yang terpenting dan utama adalah restu atau rekomendasi istana melalui partai “penguasa” di DPR. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan oleh orang yang ingin mendaftar jabatan tersebut adalah mencari koneksi ke lingkaran istana untuk mendapatkan restu. Ini adalah tiket paling manjur untuk semua jabatan lembaga negara. Partai “penguasa” di DPR akan langsung memberikan suaranya kepada calon yang sudah mendapatkan “restu” istana tersebut.

Kedua, sekalipun proses seleksi sudah dimulai dan dilakukan oleh tim seleksi yang betul-betul profesional, tanpa intervensi dari manapun, lalu melahirkan nama-nama untuk direkomendasikan mengikuti proses fit and proper test di DPR. Namun, proses di DPR mengharuskan setiap calon untuk mendapatkan dukungan mayoritas, agar dapat lolos fit and proper test.

Momentum ini dimanfaatkan oleh banyak fraksi dan anggota untuk kepentingan kelompoknya, modusnya cukup beragam, ada yang harus “sowan” dengan menyetorkan sejumlah uang tertentu, ada yang melalui kesepakatan agar memenangkan perkara tertentu (jika ia adalah calon pimpinan instansi penegak hukum), ada yang dengan syarat kalau suatu ketika anggota DPR atau partainya butuh pertolongan harus bersedia membantu, dan lain sebagainya.

Wajibnya proses fit and proper test, mengharuskan banyak calon pimpinan lembaga negara yang tidak punya pilihan kecuali menyepakati permintaan tersebut. Tanyakan pada siapapun yang pernah menduduki jabatan Lembaga Negara atau paling tidak pernah mengikut proses pengisian jabatan Lembaga Negara, pasti cerita serupa dapat ditemukan.

Apa Implikasinya?

Pertanyaan mendasarnya adalah, lalu apa implikasi buruknya proses fit and proper test tersebut terhadap pengisian jabatan pimpinan lembaga negara? Pertama, dengan sendirinya karena buruknya proses fit and proper test mengakibatkan orang-orang dengan standar etik dan moralitas tertentu memilih untuk tidak ikut mendaftar seleksi calon pimpinan lembaga negara apapun.

Artinya, ada banyak orang-orang baik, dari sisi etika maupun kapasitas, namun memilih untuk tidak ikut mendaftar, karena tahu akan gagal di proses fit and proper test, atau karena tidak memiliki koneksi apapun dengan penguasa. Kedua, ada banyak orang yang sekalipun sudah mendaftar dan lolos dalam proses seleksi di Pansel, namun karena dimintai komitmen atau uang dengan nominal tertentu dan tidak bersedia mengikutinya, tidak lolos dalam proses fit and proper test.

Ada banyak cerita, dimana calon yang menjadi “jagoan” Pansel karena kapasitas dan rekem jejak integritasnya yang baik, namun tidak lolos fit and proper test. Akhirnya, ketiga, yang terpilih menjadi pimpinan Lembaga Negara adalah mayoritas orang-orang yang bersedia berkompromi dengan kehendak politik fraksi atau yang memiliki koneksi baik dengan penguasa. Di tangan orang-orang itu, maka tidak mengherankan jika kualitas Lembaga Negara kita belakangan ini, semakin menjauh dari komitmen kerakyatan dan ke-Indonesiaan.

Oleh karena itu, perjalanan panjang ini sejatinya menggugat kembali pengaturan fit and proper test DPR dalam mengisi jabatan pimpinan Lembaga Negara Independen. Desain Lembaga Negara Independen hampir selalu berkaitan dengan buruknya kinerja lembaga negara biasa, misalnya kelahiran KPK disebabkan oleh buruknya pemberantasan korupsi di tangan kepolisian dan kejaksaan.

Ke depan, pengisian jabatan Lembaga Negara Independen harus dilepaskan dari kepentingan politik praktis elit. Seleksi cukup dilakukan oleh Timsel atau Pansel yang diisi oleh orang-orang profesional, sekalipun harus melibatkan DPR, sifatnya hanya memberikan pertimbangan saja, bukan dalam bentuk fit and proper test yang dapat menggugurkan calon. Kualitas dan profesionalitas politik kita, belum dapat disamakan dengan negara-negara lain, sehingga sistem yang berhasil di luar sana, belum tentu bernasib sama di Indoensia, kasus fit and proper test misalnya.